日本人の2人に1人が「がん」になる時代。「がん」は共に生きていく病気になりつつあります。

日本人の2人に1人が「がん」になる時代。「がん」は共に生きていく病気になりつつあります。

今回のゲストは、がん患者の声を社会に発信するソーシャルワーカー・岡江晃児さん。

social action schoolは、ソーシャルワーカーが対人支援にとどまらず、社会に働きかける手法(ソーシャルアクション)を学ぶべく、毎回ゲストをお招きしています。

岡江さんには「組織に所属しながらできる、ソーシャルアクション」についてお話を伺いました。

岡江 晃児

社会福祉士。2005年鹿児島国際大学福祉社会学部卒業。国立病院機構大分医療センターに医療社会事業専門員として入職し、地域医療連携室を立ち上げる。2009年地域の医療・福祉関係者と共に地域医療福祉協議会を立ち上げ、大分市東部地区のネットワーク構築に取り組んでいる。

患者さんの思いを表出できる場「がんサロン」

「“がん”と聞いて、どんなイメージがありますか?」

「“がん”になったら、おしまい。本当にそうですか?」

そんな問いかけから講義が始まりました。

岡江さんはソーシャルワーカーとして、がん患者のサポートをしてきました。

「“がん”は2人に1人がかかる身近な病気にも関わらず、日本人の70%が“怖い”と思っている」と岡江さんは話します。また、日本人はアメリカ人と比較して、自分の思いを伝えるのが苦手なことから、不安な気持ちを一人で抱えやすい傾向にあります。

そんな現状に対して、普段から患者さんと接するソーシャルワーカーにできることはないか。そう考えて始めたのが「がんサロン」でした。

がんサロンとは、患者さん同士が集まって、自分の体験や気持ちをシェアできる場。がんサロンに来てくれた人は、口を揃えて「聞いてもらえてよかった」というそうです。

すべての患者さんに、思いを表出する場を

一方で、がんサロンに足を運べない人もいると気づいたといいます。その背景には、距離や時間の問題、足を運んで人前で思いを表出することへの抵抗がありました。

がん患者がいるのは、大分医療センターだけじゃない。日本全国にがん患者がいる。がんサロンに足を運べない患者が、自分の思いを表出するにはどうしたらよいのか。ソーシャルワーカーとして、患者さんに何ができるのか。

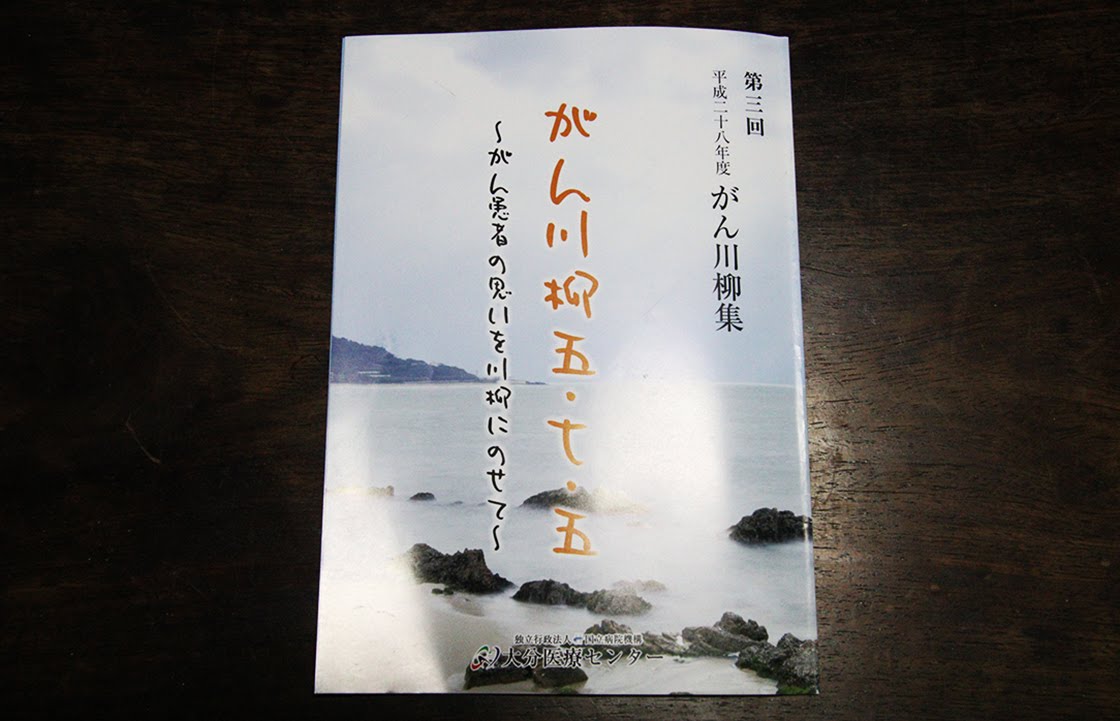

がん患者が、がんについての思いを5・7・5でつづるというものです。川柳を通じて、ストレスの軽減ができるという研究結果を元に、この取り組みを始めることにしました。

がん川柳であれば、大分医療センターに来れない人も、思いを表出できる。また、川柳として形に残すことで、社会への発信もしやすいと考えたそうです。

がん川柳は、日本初の試み。応募が来るのか不安を抱えていた岡江さんですが、蓋を開けてみたら、全国から100通を超える応募があったそうです。

「がん川柳」に届いた、病院では聞けない声

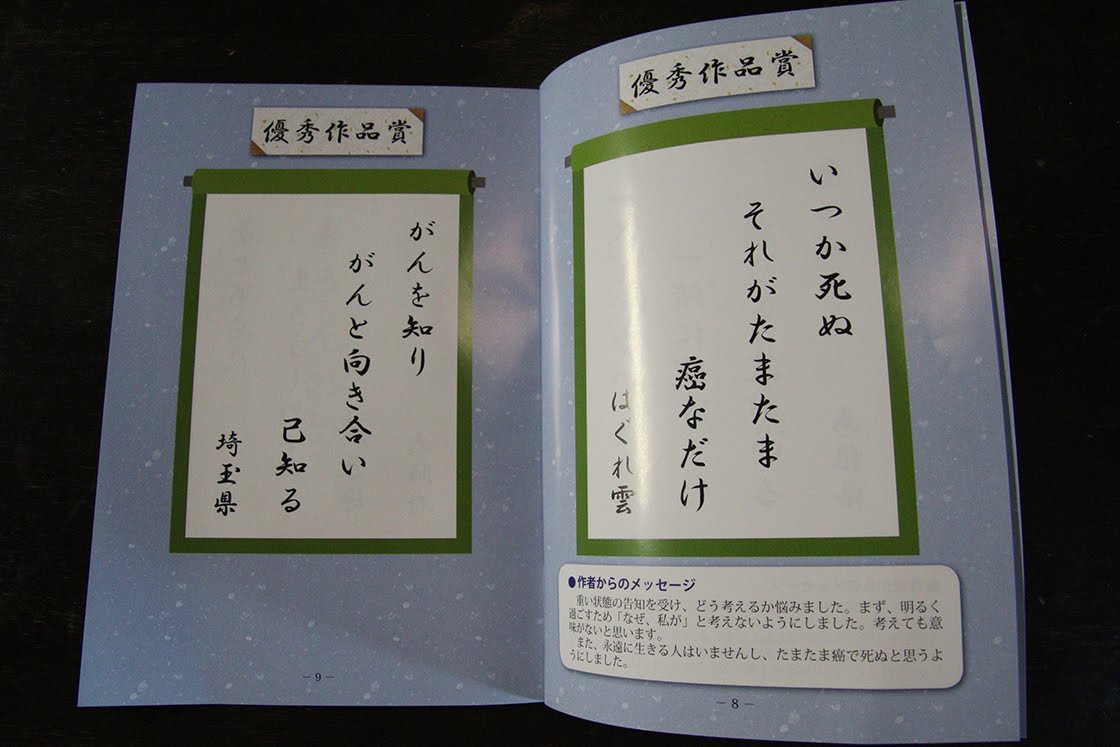

手元に届いた「がん川柳」を一つひとつ眺めてみると、病院では見られない患者さんの姿を垣間見られたそうです。

「がん告知 ペンで書き足す 生命線」

「同意書 ひたと見つめて 夜が明ける」

「バラバラに なった家族を 束ねたがん」

がん川柳には、がんに対する十人十色の思いが綴られていました。

がんの告知を受け「自分はもっと、生きていたい」と願ったこと。医師からもらった同意書を眺めて、不安な気持ちで夜が明けたこと。がんがきっかけで、心が離れていた家族の絆が深まったこと。

川柳から溢れ出る思いに触れて、「病院にいる時の言葉だけが、患者さんの言葉ではない。医者もソーシャルワーカーも、患者さんのことを何も知らない」そう思い知らされ、ハッとしたそうです。

がん患者の想いを全国へ

岡江さんはがん川柳を通じて、がん患者の思いを代弁し、社会に発信できないかと考えるようになりました。

ソーシャルワーカーは、日々向き合っている利用者に寄り添うだけでなく、社会に発信する役割も必要とされているからです。

組織に所属しているソーシャルワーカーだからこそ、できることは何か。そう突き詰めて考えたところ、冊子を作り、無料配布することを思いついたそうです。

冊子を作るにあたって、川柳の一つひとつが大切に見えるデザインを心がけました。また、隣にある川柳を見られる設計にすることで、患者さん一人ひとりの思いを共有し合えるようにしました。

最後のページには、思いが溢れて川柳を書きたくなった人のためのページを用意。

冊子にしたのは、ご家族のためでもあると岡江さんは話します。

もしも、患者さんが亡くなってしまった時には、ご遺族へのグリーフケアにもなるといいます。グリーフケアとは、身近な人との別れを経験した人が、その悲しみから立ち直れるようにサポートすること。

川柳を冊子にすることで、患者さんの思いを家族の元へ永遠に残すことができるのです。

当初、冊子は1,000部無料配布する予定でしたが、好評のため追加で1,000部増刷しました。

また、完成した冊子は患者さんへのプレゼントはもちろん、大分県内の一般書店、市立の図書館にも置かれています。今では、患者さんの気持ちを理解するために、大学の授業でも使われているそうです。

日々の実践がソーシャルアクションを生み出す

これは、大分医療センターだから、できたことなのでしょうか?

実は、岡江さんは、大分医療センター初のソーシャルワーカー。

病院におけるソーシャルワーカーの仕事は、患者さんやその家族と向き合いながら、彼らが抱える経済的・心理的・社会的問題の解決をすること。

しかし、病院で勤務し始めた当初は、院内でソーシャルワーカーの仕事が全く知られていませんでした。看護師さんに「なんで勝手にカルテ見てるの?」と言われたこともあるそうです。

そんな岡江さんが、なぜ「がんサロン」や「がん川柳」を始めることができたのか。

それは、仕事を通じて、組織にソーシャルワーカーの仕事を認めてもらったからだといいます。日々の実践の積み重ねがあるからこそ、地域や社会に働きかけることができるのです。

また、ソーシャルワーカーは対人支援だけでなく、地域や社会に働きかける役割を持っています。それを組織に知ってもらうことが必要です。そのためには、言語化して発信するスキルがかかせません。

組織に居ても、社会に働きかけられる

ソーシャルアクションというと、制度を変えるような大規模な取り組みをイメージするかもしれません。

しかし、岡江さんは「制度を変えるだけが、ソーシャルアクションではない」と語ります。患者さんの思いを社会に伝えることも、立派なソーシャルアクションです。

また、組織に居るからこそできる、ソーシャルアクションがあるといいます。

組織の名前を出すことで信頼性を担保できることに加えて、一緒に働く仲間を巻き込んでいくこともできます。

支援を諦めていませんか?

岡江さんは、最後に参加者にこう語りかけました。

「組織や環境、利用者のせいにしていませんか?人のせいにするのは簡単。でも、そんなソーシャルワーカーになりたいですか?ソーシャルワーカーは、利用者を取り巻く環境を動かす仕事です。最後まで、支援を諦めないでほしい」

組織に所属しているからこそ、出会えたスタッフや利用者がいるはず。自分がその組織にいる意味を常に考えることが必要なのです。

岡江さんからの問いをもって、講義のレポートを締めくくります。

皆さん、支援を諦めていませんか?

レポート作成者:菊川恵(選抜一期生)

ーーーーーーーーーーー

次回、2018年2月17日(土)のSocial Action SchoolはNPO法人OVA代表理事の伊藤次郎さんをお招きします。

「死にたい」と検索した人の検索画面に支援情報の広告を出し、インターネットを使ったアウトリーチを実践する伊藤さん。SOSを出せない人に働きかけるソーシャルアクションの実践を学べる機会です。ぜひご参加ください!